Der Leitfaden zur Interviewanalyse

- Was ist eine Interviewanalyse?

- Vorteile von Interviews in der Forschung

- Nachteile von Interviews in der Forschung

- Ethische Überlegungen bei Interviews

- Vorbereitung eines Forschungsinterviews

- Rekrutierung und Stichprobenauswahl für Forschungsinterviews

- Interview Design

- Wie man Interviewfragen formuliert

- Vertrauensverhältnis in Interviews

- Soziale Erwünschtheit

- Interviewer-Effekt

- Arten von Forschungsinterviews

- Persönliche Interviewforschung

- Fokusgruppen-Interviews

- E-Mail-Interviews

- Telefoninterviews

- Stimulierte Erinnerungsinterviews

- Interviews vs. Umfragen

- Interviews vs. Fragebögen

- Interviews und Verhöre

- Wie transkribiert man Interviews?

- Verbatim Transkription

- Saubere Interviewtranskriptionen

- Manuelle Transkription von Interviews

- Automatisierte Transkription von Interviews

- Wie kommentiert man Forschungsinterviews?

- Formatierung und Anonymisierung von Interviews

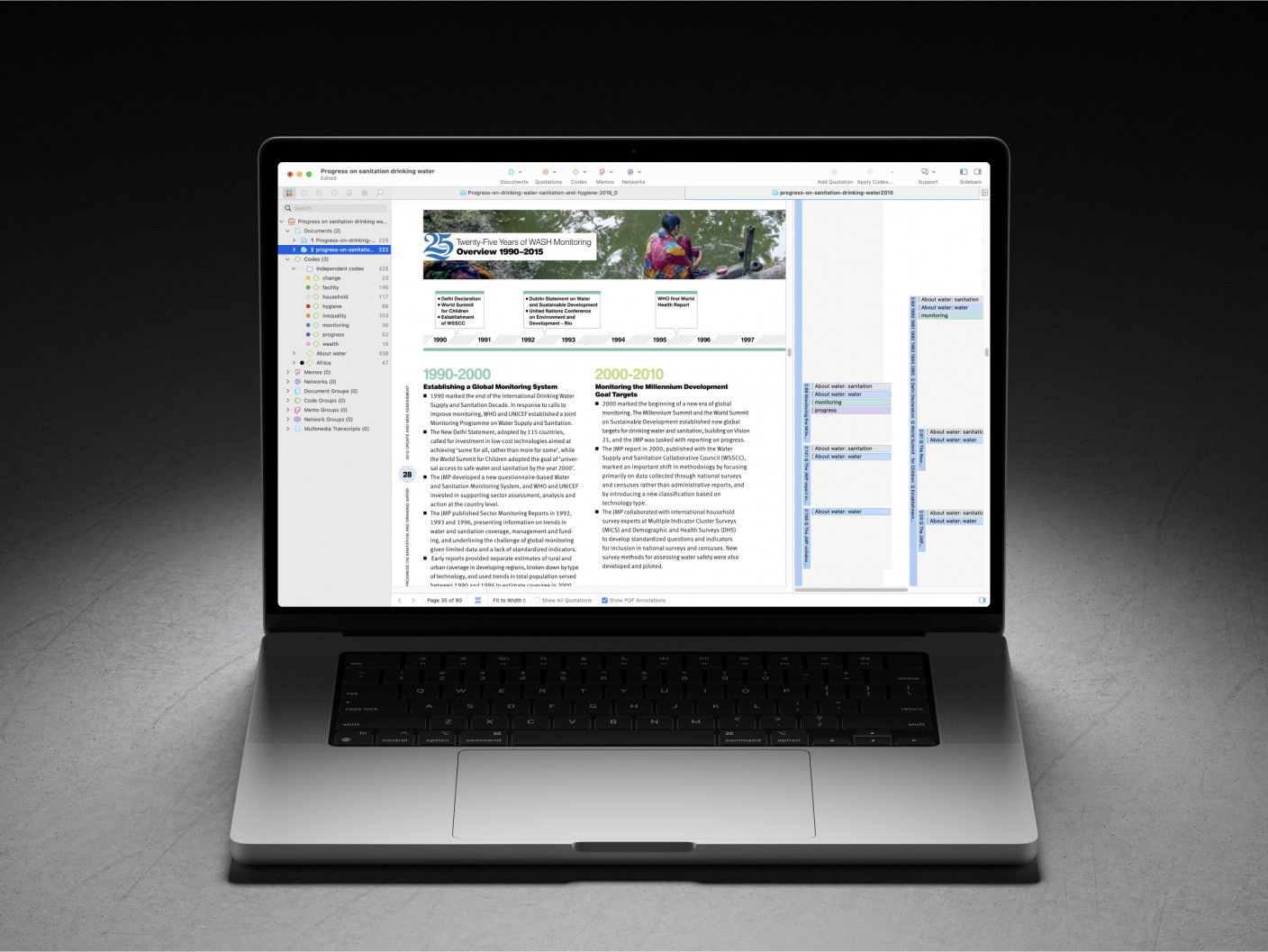

- Interviews analysieren

- Kodierung von Interviews

- Berichterstattung und Präsentation der Interviewergebnisse

- Wie man den „Leitfaden zur Interviewanalyse“ zitiert

Interviews vs. Fragebögen

Zwei der am häufigsten verwendeten Methoden zur Erhebung von Primärdaten sind Interviews und Fragebögen. Obwohl beide Methoden darauf abzielen, Informationen zu sammeln, unterscheiden sie sich erheblich in ihrem Ansatz, ihrem Zweck und der Art der Daten, die sie produzieren. Die Debatte zwischen Interviews und Fragebögen dreht sich oft um Faktoren wie Zeit, Ressourcen und die Tiefe des Verständnisses, die sie bieten. Das Verständnis dieser Unterschiede ist für Forscher, die ein Forschungsprojekt für akademische Zwecke oder für die Marktforschung planen, unerlässlich. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die wichtigsten Unterschiede, Herausforderungen und die Wahl der richtigen Datenerfassungsmethode zu erfahren.

Einführung

Interviews, die strukturiert, halbstrukturiert oder unstrukturiert sein können, ermöglichen eine direkte, persönliche Interaktion zwischen dem Forscher und dem Teilnehmer. Diese Methode bietet die Möglichkeit, die Antworten im Detail zu untersuchen und die Fragen an den Gesprächsverlauf anzupassen, was zu reichhaltigen qualitativen Daten führt. Die Tiefe der durch Interviews gesammelten Informationen hat jedoch ihren Preis: Sie können zeit- und ressourcenaufwändig sein. Andererseits bieten Fragebögen, insbesondere wenn sie über Online-Umfragen oder per Post versandte Formulare bereitgestellt werden, eine strukturiertere und effizientere Möglichkeit, Daten von einer größeren Anzahl von Befragten zu sammeln. Obwohl Fragebögen oft schneller zu verwalten und zu analysieren sind, bieten sie nicht die gleiche Tiefe oder Flexibilität wie Interviews.

Die Entscheidung zwischen Interviews und Fragebögen ist nicht immer eindeutig zu treffen. Beide Methoden können wertvolle Daten liefern, aber jede hat ihre Grenzen, die bei der Planung Ihrer Untersuchung berücksichtigt werden müssen. In diesem Artikel werden wir die Hauptunterschiede zwischen Interviews und Fragebögen untersuchen, Sie bei der Wahl der am besten geeigneten Datenerhebungsmethode für Ihr Forschungsprojekt unterstützen und Ihnen bewährte Verfahren an die Hand geben, die sicherstellen, dass Ihr Datenerhebungsprozess effektiv und aussagekräftig ist. Das Verständnis dieser Unterschiede ist für Forscher, die qualitativ hochwertige und relevante Daten erheben wollen, die mit ihren Forschungszielen übereinstimmen, unerlässlich.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Interviews und Fragebögen

Der Hauptunterschied zwischen Interviews und Fragebögen liegt in der Art der Daten, die sie erheben, und den Methoden, die zur Erhebung dieser Daten verwendet werden. Interviews, insbesondere persönliche Interviews, beinhalten eine direkte Interaktion zwischen dem Forscher (Interviewer) und dem Befragten. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Forscher, offene Fragen zu stellen, die Gedanken des Befragten eingehend zu erforschen und bei Bedarf mit zusätzlichen Fragen nachzuhaken. Interviews unterscheiden sich von Fragebögen dadurch, dass sie in der Regel zeit- und ressourcenaufwändiger sind.

Im Gegensatz dazu bestehen Fragebögen in der Regel aus einem schriftlichen Satz von Fragen, die einer großen Anzahl von Befragten vorgelegt werden. Sie sind oft als geschlossene Fragen strukturiert, obwohl einige auch offene Fragen enthalten können. Fragebögen können über Postumfragen, Online-Plattformen oder persönlich verteilt werden. Obwohl sie im Allgemeinen kostengünstiger und weniger zeitaufwändig sind als Interviews, bieten Fragebögen möglicherweise nicht dasselbe Maß an tiefem Verständnis für ein Thema. Bei einer Online-Umfrage beispielsweise können die Befragten nach eigenem Gutdünken antworten, was oft zu weniger detaillierten Antworten führt als bei persönlichen Interviews.

Auswahl der richtigen Datenerhebungsmethode

Bei der Wahl zwischen Interviews und Fragebögen ist es wichtig, die Forschungsziele zu berücksichtigen. Wenn das Forschungsziel darin besteht, qualitative Daten zu sammeln, die reichhaltige, detaillierte Erkenntnisse liefern, sind Interviews möglicherweise die bessere Wahl. Interviews sind ideal für Forschungsprojekte, die ein tiefgehendes Verständnis der Erfahrungen, Meinungen oder Verhaltensweisen der Befragten erfordern. Qualitative Forschung stützt sich oft auf persönliche Interviews, Fokusgruppen oder halbstrukturierte Interviews, um Themen zu vertiefen.

Wenn die Forschung jedoch Daten von einer großen Anzahl von Befragten benötigt, sind Fragebögen möglicherweise besser geeignet. Online-Umfragen eignen sich zum Beispiel für die Erhebung quantitativer Daten, die statistisch ausgewertet werden können. Fragebögen sind besonders wertvoll für groß angelegte Marktforschungsprojekte, bei denen der Forscher auf effiziente Weise Informationen von einer Vielzahl von Befragten einholen möchte. Darüber hinaus können Umfragen schnell und kostengünstig verteilt werden, was sie zu einer praktikableren Option für Forscher mit begrenzten Ressourcen macht.

Gemischte Methoden werden in der qualitativen und quantitativen Forschung immer beliebter, wobei sowohl Interviews als auch Fragebögen kombiniert werden, um umfassende Informationen zu sammeln. Dieser Ansatz ermöglicht es den Forschern, sowohl die qualitativen Fragen, die offene Antworten erfordern, als auch die quantitativen Fragen, die spezifische, messbare Antworten verlangen, zu beantworten. Die Kombination dieser Datenerhebungsmethoden kann ein umfassenderes Verständnis des Forschungsthemas ermöglichen.

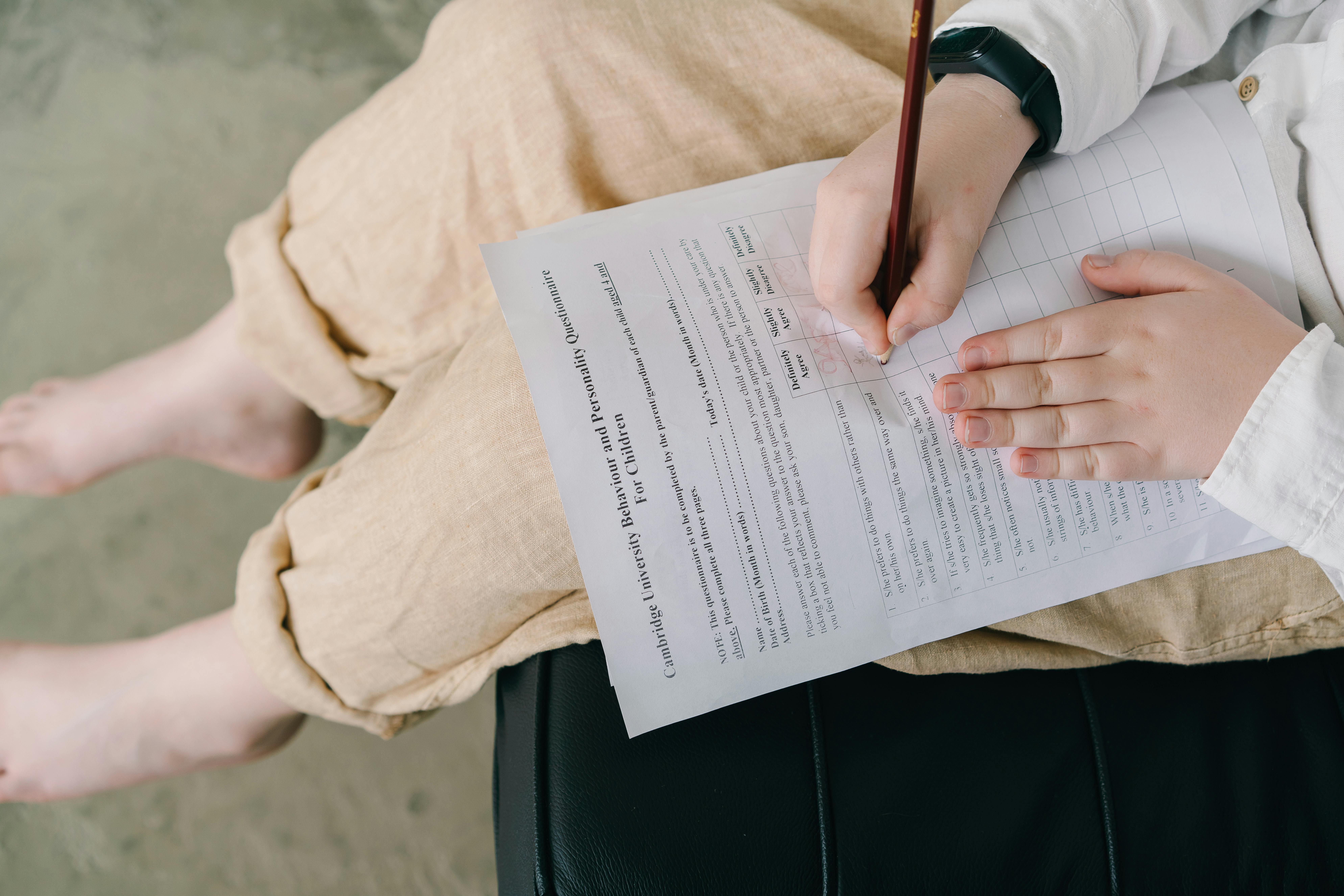

Wie man einen Fragebogen erstellt: Länge und Merkmale

Die Erstellung eines Fragebogens erfordert eine sorgfältige Planung und Gestaltung, um sicherzustellen, dass er genaue und aussagekräftige Daten von den Befragten erfasst. Die Länge und die Merkmale eines Fragebogens hängen von der Art der Untersuchung, der Zielgruppe und den spezifischen Informationen ab, die Sie sammeln möchten. Hier finden Sie eine schrittweise Anleitung zur Erstellung eines gut strukturierten Fragebogens:

Definieren Sie die Forschungsziele

Bevor Sie einen Fragebogen erstellen, sollten Sie klar definieren, was Sie mit dem Fragebogen erreichen wollen. Dies wird Ihnen helfen, sich auf spezifische Forschungsfragen zu konzentrieren und sicherzustellen, dass Ihr Fragebogen auf Ihre Forschungsziele abgestimmt ist. Berücksichtigen Sie Folgendes:

- Welches ist das Hauptthema oder die Hauptfrage, die Sie untersuchen wollen?

- Welche spezifischen Daten müssen Sie sammeln?

- Wollen Sie qualitative Daten (Meinungen, Einstellungen usw.) oder quantitative Daten (Zahlen, Statistiken) erheben?

Wählen Sie die Art der Fragen aus.

Fragebögen enthalten in der Regel zwei Haupttypen von Fragen: offene und geschlossene Fragen.

- Geschlossene Fragen bieten vordefinierte Antworten, z. B. Multiple-Choice- oder Ja/Nein-Optionen. Diese Fragen lassen sich leichter auswerten und sind ideal für die Erhebung quantitativer Daten.

- Offene Fragen erlauben es den Befragten, in ihren eigenen Worten zu antworten, was reichhaltigere qualitative Daten liefert. Die Beantwortung und Analyse dieser Fragen nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch.

Ziehen Sie in Erwägung, je nach Ihrem Forschungsbedarf beide Arten zu kombinieren. Sie könnten beispielsweise geschlossene Fragen verwenden, um demografische Daten zu erfassen, und offene Fragen, um Meinungen oder Einstellungen zu erkunden.

Entwerfen Sie klare und prägnante Fragen.

Bei der Erstellung Ihrer Fragen sind Klarheit und Einfachheit der Schlüssel. Vermeiden Sie komplexe oder doppelläufige Fragen, die mehr als eine Sache auf einmal abfragen. Halten Sie die Sprache einfach und frei von Jargon, um sicherzustellen, dass alle Befragten die Fragen auf dieselbe Weise verstehen. Zum Beispiel:

- Frage: "Sind Sie der Meinung, dass das Unternehmen in Mitarbeiterschulungen und Marketing investieren sollte?"

- Verbesserte Frage: "Denken Sie, dass das Unternehmen in die Ausbildung der Mitarbeiter investieren sollte?" (ggf. gefolgt von einer weiteren Frage zum Marketing)

Vermeiden Sie außerdem Suggestivfragen, die die Antwort des Befragten beeinflussen könnten. Die Frage "Sind Sie nicht auch der Meinung, dass das neue Produkt großartig ist?" könnte den Befragten beeinflussen. Fragen Sie stattdessen: "Was ist Ihre Meinung zu dem neuen Produkt?

Strukturieren Sie den Fragebogen logisch

Ordnen Sie Ihre Fragen in einer logischen Reihenfolge an, die für die Befragten natürlich ist. Beginnen Sie mit einfachen, unsensiblen Fragen, um den Befragten den Einstieg in die Umfrage zu erleichtern. Platzieren Sie demografische oder weniger ansprechende Fragen am Ende. Eine übliche Struktur umfasst:

- Einleitung: Eine kurze Erklärung, die den Zweck des Fragebogens und die Anweisungen zum Ausfüllen erläutert. Denken Sie daran, vor der Aufzeichnung der Antworten der Teilnehmer auch um deren Zustimmung zu bitten.

- Hauptfragen: Gruppieren Sie die Fragen nach Themen, um den Fragebogen übersichtlicher zu gestalten. Beginnen Sie mit leichter zu beantwortenden Fragen und gehen Sie dann zu komplexeren oder sensibleren Fragen über.

- Demografische Fragen: Diese stehen oft am Ende des Fragebogens, um zu vermeiden, dass sich die Befragten zu Beginn unwohl fühlen, und sie erfordern oft weniger Energie für die Beantwortung als die Hauptfragen.

- Abschluss: Danken Sie den Befragten für ihre Zeit und Mühe. Sie können auch eine offene Frage einfügen, in der Sie die Teilnehmer auffordern, weitere Informationen mitzuteilen, die sie für wichtig halten, die aber nicht im Fragebogen enthalten waren.

Bestimmen Sie die Länge des Fragebogens

Die Länge Ihres Fragebogens sollte ein Gleichgewicht zwischen der Erfassung der erforderlichen Daten und der Zeit der Befragten herstellen. Kürzere Fragebögen (10-15 Minuten zum Ausfüllen) haben in der Regel höhere Rücklaufquoten, während bei längeren Fragebögen die Gefahr besteht, dass die Teilnehmer abspringen.

- Bei quantitativen Studien sollten Sie etwa 15-25 geschlossene Fragen vorsehen.

- Bei qualitativen Studien oder Studien mit gemischten Methoden sollten Sie die Zahl der offenen Fragen überschaubar halten (4-6), da die Beantwortung dieser Fragen mehr Zeit erfordert.

Achten Sie darauf, dass der Fragebogen nicht zu lang ist, um Ermüdungserscheinungen bei den Befragten vorzubeugen, aber dennoch umfassend genug ist, um alle relevanten Daten zu erfassen. Ein Pilottest des Fragebogens mit einer kleinen Gruppe von Personen kann helfen festzustellen, ob die Länge angemessen ist.

Pilot-Test des Fragebogens

Bevor Sie den Fragebogen an die gesamte Stichprobe senden, sollten Sie einen Pilottest mit einer kleinen Gruppe aus Ihrer Zielgruppe durchführen. Auf diese Weise lassen sich verwirrende Fragen, technische Fragen oder andere Probleme mit dem Fragebogendesign erkennen. Nehmen Sie nach dem Pilottest auf der Grundlage des Feedbacks die notwendigen Änderungen vor.

Merkmale eines guten Fragebogens

Ein gut gestalteter Fragebogen weist die folgenden Merkmale auf:

- Klarheit: Die Fragen sind leicht zu verstehen, und bei Bedarf werden Anweisungen gegeben.

- Relevanz: Jede Frage dient einem klaren Zweck im Zusammenhang mit Ihren Forschungszielen.

- Einfachheit: Die Sprache ist einfach, ohne Fachbegriffe oder unnötige Komplexität.

- Neutralität: Der Fragebogen vermeidet Verzerrungen und Suggestivfragen.

- Logischer Ablauf: Die Fragen sind logisch aufgebaut, und sensible oder persönliche Fragen werden an geeigneter Stelle gestellt.

- Länge: Der Fragebogen ist so kurz wie möglich und erfasst dennoch alle erforderlichen Daten.

Bewährte Verfahren für eine effektive Datenerhebung

Um sicherzustellen, dass die Datenerhebungsmethoden qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern, ist es wichtig, bewährte Verfahren zu befolgen. Bei Befragungen ist einer der wichtigsten Aspekte die Ausarbeitung gut konzipierter offener Fragen, die den Befragten zu detaillierten Antworten anregen. Bei der Befragung geht es darum, eine Beziehung zum Befragten aufzubauen, damit er sich wohl genug fühlt, um seine offenen Gedanken mitzuteilen. Darüber hinaus sind Folgefragen von entscheidender Bedeutung, um Antworten zu klären und bestimmte Themen zu vertiefen, die während des Gesprächs auftauchen. Wenn ein Befragter beispielsweise eine vage Antwort gibt, kann der Interviewer bohrende Fragen stellen, um tiefer gehende Informationen zu erhalten.

Fragebögen hingegen müssen sorgfältig entworfen werden, um Leitfragen zu vermeiden, die die Antworten verfälschen könnten. Um umfassendere Informationen zu sammeln, kann der Fragebogen eine Mischung aus offenen und geschlossenen Fragen enthalten. Geschlossene Fragen sind ideal, um quantitative Daten zu sammeln, während offene Fragen den Befragten die Möglichkeit geben, qualitative Daten anzugeben. Die Beifügung eines Anschreibens zum Fragebogen kann die Rücklaufquote erhöhen, indem der Zweck der Untersuchung erläutert und den Befragten Vertraulichkeit zugesichert wird.

Online-Plattformen werden zunehmend für Umfragen und Interviews genutzt, da sie bequem und kostengünstig sind. Bei der Durchführung von Online-Befragungen muss jedoch sichergestellt werden, dass technische Probleme, wie z. B. eine schlechte Internetverbindung, den Gesprächsfluss nicht behindern. Bei der Durchführung von Online-Befragungen sollten Forscher die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Befragten die Fragen falsch interpretieren könnten, insbesondere wenn der Fragebogen lang oder komplex ist.

Gängige Fallstricke und Einschränkungen

Sowohl Interviews als auch Fragebögen sind zwar wertvolle Instrumente der Datenerhebung, haben aber auch ihre eigenen Grenzen. Ein großer Nachteil von Befragungen ist, dass sie sehr zeit- und ressourcenaufwändig sein können. Insbesondere persönliche Befragungen erfordern Terminabsprachen, Reisen und manchmal mehrere Runden von Nachfragen. Außerdem besteht die Gefahr, dass Antworten sozial erwünscht sind, d. h. dass die Befragten Antworten geben, von denen sie glauben, dass der Interviewer sie hören möchte, und nicht ihre wahre Meinung. Dies ist ein häufiges Problem bei persönlichen Interviews.

Fragebögen sind zwar kostengünstiger und effizienter, haben aber auch ihre Tücken. Eine wesentliche Einschränkung ist die fehlende persönliche Interaktion zwischen dem Forscher und dem Befragten, was zu oberflächlichen oder unvollständigen Antworten führen kann. Das schriftliche Format von Fragebögen erlaubt keine Klärung von mehrdeutigen Fragen, was zu Fehlinterpretationen führen kann. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass Fragebögen im Vergleich zu Interviews in der Regel geringere Rücklaufquoten aufweisen. Bei Umfragen per Post beispielsweise ist die Beteiligung oft gering, da die Befragten den Fragebogen möglicherweise ganz ignorieren.

Beide Methoden können auch zu Verzerrungen in Form von Leitfragen führen. Bei einem Interview kann eine schlecht formulierte Frage den Befragten in eine bestimmte Richtung lenken und so die erhobenen Daten verfälschen. In ähnlicher Weise kann die Formulierung von Fragen in einem Fragebogen die Antworten der Befragten unbeabsichtigt beeinflussen. Die Frage "Sind Sie nicht auch der Meinung, dass X wahr ist?" kann die Befragten dazu veranlassen, in einer Weise zu antworten, die mit den Erwartungen des Interviewers übereinstimmt, selbst wenn dies nicht ihrer tatsächlichen Überzeugung entspricht.

Schlussfolgerung

Die Wahl zwischen Interviews und Fragebögen ist eine Entscheidung, die von den Forschungszielen, der Art der benötigten Daten und den verfügbaren Ressourcen abhängt. Interviews bieten eine detailliertere und persönlichere Methode zur Datenerhebung, erfordern aber mehr Zeit und Ressourcen. Andererseits sind Fragebögen effizienter und kostengünstiger, vor allem, wenn eine große Anzahl von Befragten benötigt wird, aber ihnen fehlt möglicherweise die Tiefe, die Interviews bieten.

Forscher können sich auch für gemischte Methodenansätze entscheiden und sowohl Interviews als auch Fragebögen kombinieren, um einen umfassenderen Datensatz zu sammeln. Durch sorgfältige Abwägung der Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden können Forscher eine Datenerfassungsstrategie entwickeln, die den spezifischen Anforderungen ihres Forschungsprojekts am besten entspricht. Ob Interviews geführt oder Fragebögen verteilt werden, der Schlüssel zu einer erfolgreichen Datenerhebung liegt darin, die richtigen Fragen zu stellen, bei Bedarf nachzuhaken und sich der potenziellen Grenzen der jeweiligen Methode bewusst zu sein.