Der Leitfaden zur Interviewanalyse

- Was ist eine Interviewanalyse?

- Vorteile von Interviews in der Forschung

- Nachteile von Interviews in der Forschung

- Ethische Überlegungen bei Interviews

- Vorbereitung eines Forschungsinterviews

- Rekrutierung und Stichprobenauswahl für Forschungsinterviews

- Interview Design

- Wie man Interviewfragen formuliert

- Vertrauensverhältnis in Interviews

- Soziale Erwünschtheit

- Interviewer-Effekt

- Arten von Forschungsinterviews

- Persönliche Interviewforschung

- Fokusgruppen-Interviews

- E-Mail-Interviews

- Telefoninterviews

- Stimulierte Erinnerungsinterviews

- Interviews vs. Umfragen

- Interviews vs. Fragebögen

- Interviews und Verhöre

- Wie transkribiert man Interviews?

- Verbatim Transkription

- Saubere Interviewtranskriptionen

- Manuelle Transkription von Interviews

- Automatisierte Transkription von Interviews

- Wie kommentiert man Forschungsinterviews?

- Formatierung und Anonymisierung von Interviews

- Interviews analysieren

- Kodierung von Interviews

- Berichterstattung und Präsentation der Interviewergebnisse

- Wie man den „Leitfaden zur Interviewanalyse“ zitiert

Kodieren von Interviews

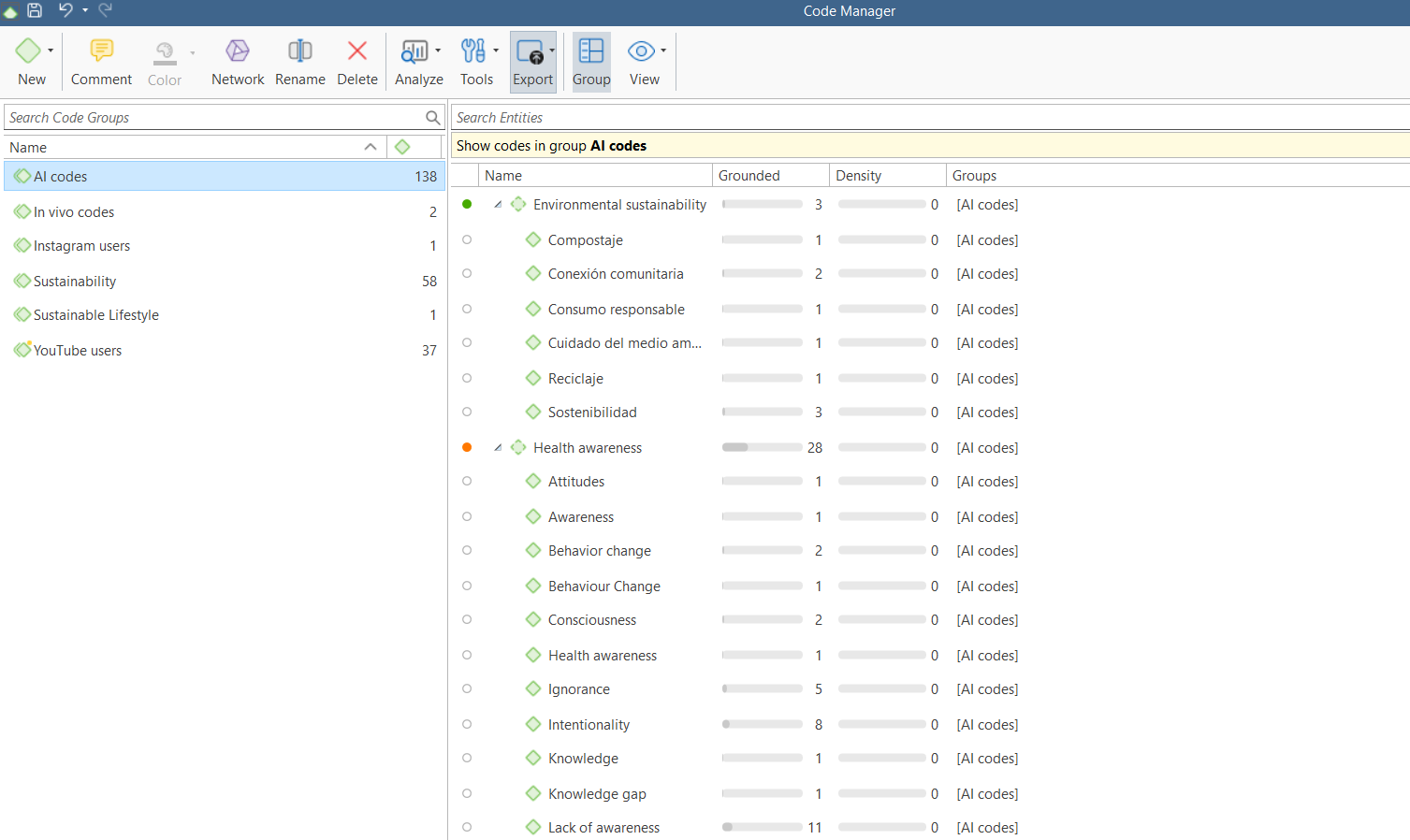

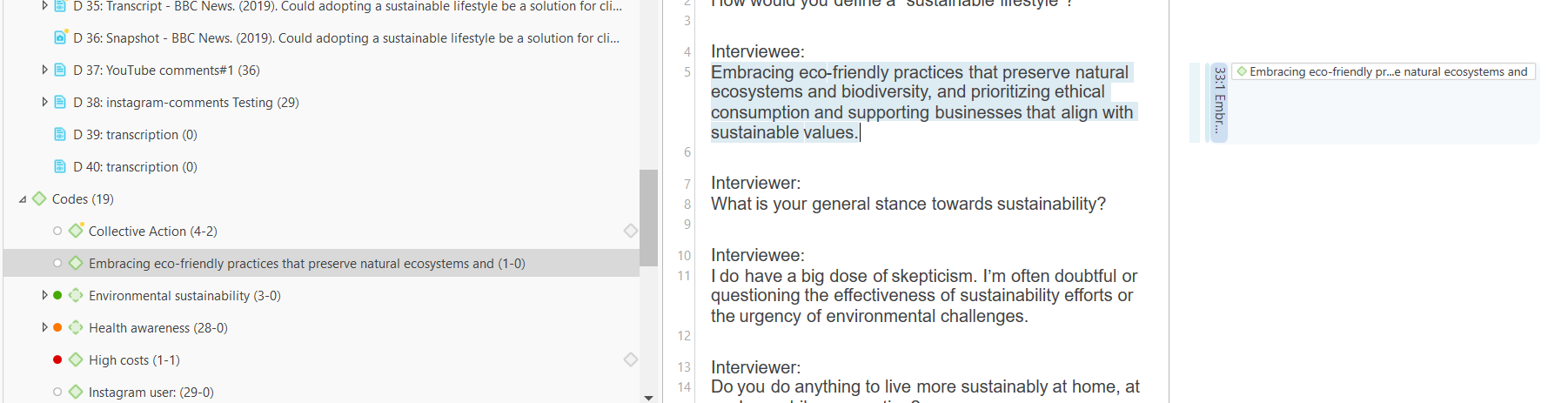

In der qualitativen Forschung ist das Kodieren von Interviews eine wichtige Methode zur Analyse und Interpretation von Daten, die den Forschern hilft, Themen, Muster und Einsichten in den Antworten der Teilnehmer zu erkennen. Das Kodieren ermöglicht es den Forschern, Informationen systematisch zu kategorisieren und Rohdaten in strukturierte Ergebnisse umzuwandeln, die ein nuanciertes Verständnis komplexer Themen offenbaren. Dieser Prozess geht über die bloße Kennzeichnung von Inhalten hinaus; er erfordert einen interpretativen Ansatz, der die Daten mit größeren Forschungsfragen und theoretischen Rahmenwerken verbindet.

Einführung

Bei der qualitativen Kodierung weisen die Forscher den Datensegmenten Etiketten oder Codes zu, die bei der Analyse der qualitativen Daten und der Aufdeckung von Mustern oder Themen helfen. Es gibt verschiedene Arten der Kodierung, die in der qualitativen Forschung verwendet werden, wie thematische Analyse, In-vivo-Kodierung, Prozesskodierung und deskriptive Kodierung, die jeweils auf unterschiedliche Forschungsmethoden und -ziele zugeschnitten sind.

Während beim induktiven Kodieren die Entdeckung von Mustern direkt aus den Daten im Vordergrund steht, stützt sich der deduktive Kodierungsansatz auf vordefinierte Codes, die auf bestehenden Theorien beruhen und die Konsistenz bei der Anwendung theoretischer Rahmen gewährleisten. Darüber hinaus helfen Methoden wie das theoretische Kodieren und das Musterkodieren den Forschern, ihre Ergebnisse zu strukturieren und umfassende Modelle zur Erklärung komplexer Phänomene zu erstellen.

In der modernen Forschung wurde das qualitative Kodieren durch den Einsatz von Programmiersprachen verbessert, die den Prozess rationalisieren, insbesondere wenn quantitative Daten mit qualitativen Erkenntnissen verknüpft werden. Diese Tools erleichtern es den Forschern, Code zu schreiben, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und große Datensätze effizient zu bearbeiten. Ob es um die Codierung von Interviews oder die Analyse von Daten aus Fokusgruppen geht, der Einsatz digitaler Tools wie ATLAS.ti beschleunigt den Forschungsprozess und bietet mehr Präzision und Tiefe in der abschließenden Analyse. Als Ergebnis können Forscher zuverlässigere Schlussfolgerungen und Erkenntnisse aus ihren qualitativen und quantitativen Daten ziehen.

Induktive und deduktive Kodierung

Induktives und deduktives Kodieren sind zwei wesentliche Ansätze in der qualitativen Forschung zur Analyse und Interpretation von Daten. Jede Methode dient einem bestimmten Zweck, je nach den Zielen des Forschers, sei es, neue Erkenntnisse aus den Daten zu gewinnen (induktiv) oder bestehende Theorien zu überprüfen (deduktiv). Führende Wissenschaftler haben den Grundstein für diese Methoden gelegt und die Art und Weise geprägt, wie Forscher an die Datenanalyse herangehen.

Induktive Kodierung

Induktives Kodieren folgt einem Bottom-up-Ansatz, bei dem sich Kodes und Kategorien direkt aus den Daten ergeben, ohne dass ein vorgegebener Rahmen existiert. Sie ist besonders nützlich für die explorative Forschung, wo das Ziel darin besteht, neue Muster aufzudecken oder Theorien auf der Grundlage von Teilnehmerantworten zu entwickeln. Dieser Ansatz ist eng mit der von Glaser und Strauss entwickelten Grounded Theory verbunden, die betont, dass sich die Theorie durch systematisches Kodieren direkt aus den Daten ergeben sollte (Glaser & Strauss, 1967).

Die induktive Kodierung zeichnet sich durch ihren datengesteuerten Charakter aus. Kodes werden aus dem Inhalt der Daten selbst erstellt, sodass Forscher flexibel bleiben können, wenn sich Muster herausbilden und weiterentwickeln. Charmaz (2006) betont in ihrem konstruktivistischen Ansatz zur Grounded Theory, wie wichtig es ist, nah an den Daten zu bleiben und Kategorien organisch entstehen zu lassen, während Forscher mit dem Material interagieren.

Beispiel für induktive Kodierung in der Forschung: Ein Forscher, der die Erfahrungen von Mitarbeitern in der Telearbeit untersucht, beginnt möglicherweise ohne vordefinierte Kodes. Bei der Analyse von Interviewtranskripten können sich wiederkehrende Themen wie „Work-Life-Balance“, „technologische Herausforderungen“ und „Teamkommunikation“ herauskristallisieren. Diese Themen werden dann kodiert und zu größeren Kategorien verfeinert, die die Grundlage für neue Theorien über Erfahrungen in der Telearbeit bilden können.

Wann ist induktives Kodieren zu verwenden?

- Wenn nur wenig über den Forschungsbereich bekannt ist und die vorhandenen Theorien begrenzt sind.

- Wenn das Ziel darin besteht, neue Erkenntnisse direkt aus den Erfahrungen der Teilnehmer zu gewinnen.

- Wenn Flexibilität erforderlich ist, damit sich neue Muster und Kategorien herausbilden können.

Deduktives Kodieren

Deduktives Kodieren ist dagegen ein Top-down-Ansatz. Die Forscher beginnen mit einem vordefinierten Satz von Kodes , die auf Theorien, Literatur oder Hypothesen basieren, und wenden diese Kodes systematisch auf die Daten an. Deduktives Kodieren wird häufig mit konfirmatorischer Forschung in Verbindung gebracht, bei der das Ziel darin besteht, die Anwendbarkeit einer bestehenden Theorie oder eines Rahmens auf neue Daten zu testen (Bryman, 2001).

Diese Methode zeichnet sich durch ihren strukturierten und theoriegeleiteten Ansatz aus, bei dem die Kodes vor Beginn der Datenanalyse festgelegt werden. Nach Silverman (2001) ermöglicht die deduktive Kodierung eine systematische und strenge Analyse, indem die Daten in bereits bestehende theoretische Kategorien eingeordnet werden.

Beispiel für deduktives Kodieren in der Forschung: In einer Studie über Führungsstile könnten vordefinierte Kodes wie "transformational", "transaktional" und "laissez-faire" verwendet werden, die aus etablierten Führungstheorien stammen. Wenn der Forscher die Interviewdaten analysiert, wendet er diese Kategorien an, um zu verstehen, welcher Führungsstil am besten zu den Antworten passt.

Wann wird die deduktive Kodierung verwendet?

- Wenn die Forschung darauf abzielt, eine bestehende Theorie zu testen oder zu validieren.

- Wenn es eine umfangreiche frühere Forschung oder einen theoretischen Rahmen gibt, der die Analyse leitet.

- Wenn der Forscher bestrebt ist, die Konsistenz über mehrere Datensätze oder Fälle hinweg zu wahren.

Auswahl zwischen induktivem und deduktivem Kodieren

Die Wahl zwischen induktivem und deduktivem Kodieren hängt von den Forschungszielen ab. Induktives Kodieren ist ideal für die Entwicklung neuer Theorien und Erkenntnisse in Bereichen, in denen wenig bekannt ist. Deduktives Kodieren eignet sich besser für konfirmatorische Forschung, die darauf abzielt, bestehende Rahmenwerke zu testen oder anzuwenden.

Häufig wird auch ein hybrider Ansatz verwendet, bei dem die Forscher mit deduktivem Kodieren beginnen, aber offen bleiben für neue Themen, die sich aus den Daten ergeben, indem sie induktives Kodieren integrieren. Diese Methode ermöglicht es, sowohl bestehende Theorien zu überprüfen als auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Creswell (2009) befürwortet eine Kombination aus induktiven und deduktiven Ansätzen, da sie eine umfassendere Analyse ermöglicht, indem sie ein Gleichgewicht zwischen der Überprüfung von Theorien und der Entdeckung von auftauchenden Mustern schafft.

Wenn Forscher wissen, wann sie induktiv oder deduktiv kodieren sollten, können sie ihren Ansatz auf ihre spezifischen Forschungsziele abstimmen und so eine gründliche und aufschlussreiche Analyse der qualitativen Daten gewährleisten.

Kodierungsmethoden

In der qualitativen Forschung werden häufig verschiedene etablierte Kodierverfahren eingesetzt, die jeweils einen einzigartigen Beitrag zum Analyseprozess leisten. Diese Methoden wurden von einflussreichen Wissenschaftlern geprägt, die die heute verwendeten Kodierstrategien entwickelt und verfeinert haben.

Offenes Kodieren

Offenes Kodieren ist der erste Schritt in der qualitativen Datenanalyse, insbesondere in der Grounded Theory, bei der es darum geht, die Daten in verschiedene Teile zu zerlegen und den einzelnen Segmenten Etiketten oder "Kodes" zuzuweisen. Diese Methode wurde von Glaser und Strauss (1967) eingeführt und zeichnet sich durch ihren offenen Ansatz aus, bei dem die Kodes auf der Grundlage des Inhalts der Daten ohne vordefinierte Kategorien generiert werden.

Prozess: Beim offenen Kodieren gehen die Forscher die Interviewtranskripte Zeile für Zeile oder Segment für Segment durch und kennzeichnen die Daten, die ihnen bedeutsam erscheinen. Es gibt keine Einschränkung, was kodiert werden kann, und der Forscher versucht, so viele Details wie möglich zu erfassen.

Schlüsselmerkmale:

- Flexibler, explorativer Ansatz.

- Ermöglicht die Entdeckung neuer Themen und Kategorien direkt aus den Daten.

- Strebt nach Vollständigkeit und ordnet allen potenziell relevanten Daten Kodes zu.

Beispiel: In Interviews über die Zufriedenheit am Arbeitsplatz könnte die offene Kodierung Etiketten wie "Autonomie", "Teamdynamik", "Führungsstil" oder "Burnout" auf der Grundlage der verschiedenen von den Teilnehmern genannten Faktoren zuweisen.

Offenes Kodieren ist besonders in den frühen Phasen der Forschung nützlich, wenn es darum geht, ein erstes Verständnis der Daten zu entwickeln und die Bandbreite der vorhandenen Konzepte zu identifizieren. Diese Methode dient oft als Grundlage für fortgeschrittenere Kodierungsmethoden, wie z. B. axiales und selektives Kodieren.

Thematische Kodierung

Das thematische Kodieren, das häufig in der thematischen Analyse verwendet wird, konzentriert sich auf die Identifizierung und Analyse wiederkehrender Themen innerhalb der Daten. Wie von Braun und Clarke (2006) beschrieben, ermöglicht das thematische Kodieren den Forschern eine systematische Suche nach Mustern im gesamten Datensatz, die für die Forschungsfragen relevant sind.

Prozess: Die Forscher gehen die Daten durch und identifizieren Themen, die wichtige Ideen oder Muster darstellen. Diese Themen werden dann organisiert und in Bezug auf die Forschungsziele beschrieben. Anders als bei der Grounded Theory geht es beim thematischen Kodieren nicht unbedingt um die Entwicklung einer Theorie, sondern um die Beschreibung und Interpretation der Daten.

Schlüsselmerkmale:

- Hervorhebung von Mustern und Themen im gesamten Datensatz.

- Wird oft für flexiblere, beschreibende Analysen verwendet.

- Kann induktiv (Themen ergeben sich aus den Daten) oder deduktiv (vordefinierte Themen leiten die Analyse) angewendet werden.

Beispiel: In Interviews über Fernarbeit könnte die thematische Kodierung Themen wie "Work-Life-Balance", "Kommunikationsherausforderungen" und "Isolation" identifizieren, die die wichtigsten von den Teilnehmern angesprochenen Themen darstellen.

Thematisches Kodieren ist in der qualitativen Forschung sehr beliebt, da es eine leicht zugängliche Möglichkeit bietet, Daten zu organisieren und zu interpretieren, und Flexibilität bietet, um eine Vielzahl von Themen zu erforschen, ohne dass ein formaler theoretischer Rahmen erforderlich ist.

In vivo-Kodierung

Bei der In-vivo-Kodierung werden die genauen Worte oder Sätze der Teilnehmer als Kodes verwendet, um die von den Befragten selbst verwendete Sprache und Ausdrucksweise zu erfassen. Laut Saldaña (2016) ist die In-vivo-Kodierung für Studien, bei denen die Wahrung der Authentizität der Stimmen der Teilnehmer von entscheidender Bedeutung ist, unerlässlich.

Prozess: Die Forscher vergeben Kodes anhand von direkten Zitaten oder spezifischen Begriffen, die von den Teilnehmern verwendet werden. Mit diesem Ansatz wird sichergestellt, dass die Sprache und die Erfahrungen der Teilnehmer im Mittelpunkt der Analyse bleiben.

Schlüsselmerkmale:

- Erfasst die authentische Stimme des Teilnehmers.

- Nützlich für Studien, bei denen die gelebten Erfahrungen der Teilnehmer im Vordergrund stehen.

- Ermöglicht eine stärkere Konzentration auf den kulturellen oder sozialen Kontext der Sprache.

Beispiel: Wenn ein Teilnehmer einer Arbeitsplatzstudie seine Arbeit wiederholt als "Rattenrennen" bezeichnet, könnte der Forscher "Rattenrennen" als Kode verwenden, um diese besondere Stimmung zu erfassen.

Die In-vivo-Kodierung wird häufig in der Ethnografie, der narrativen Analyse und anderen Methoden verwendet, bei denen die Perspektive und die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer im Vordergrund stehen.

Prozesskodierung

Die Prozesskodierung eignet sich ideal für die Verfolgung von Handlungen, Verhaltensweisen oder Sequenzen im Zeitverlauf und ist besonders nützlich bei Studien, die sich auf Veränderungen oder Verfahren konzentrieren. Saldaña (2016) merkt an, dass die Prozesskodierung für die Aktionsforschung geeignet ist, bei der das Verständnis von Prozessen und Verhaltensweisen wesentlich ist.

Prozess: Forscher verwenden Gerundien (Verben, die auf "-ing" enden), um Daten zu kodieren, und betonen damit laufende Aktionen, Interaktionen oder Verhaltensweisen, die in den Interviews beobachtet wurden.

Schlüsselmerkmale:

- Konzentriert sich auf dynamische, handlungsorientierte Kodes.

- Nützlich für Studien über Veränderung, Entwicklung oder prozessuale Ereignisse.

- Erfasst Sequenzen oder Phasen innerhalb der Daten.

Beispiel: In einer Studie zur beruflichen Entwicklung könnte die Prozesskodierung die Zuweisung von Kodes wie "Suche nach einem Mentor", "Networking" und "Erwerb von Fähigkeiten" beinhalten, die die wichtigsten Maßnahmen der Teilnehmer im Laufe ihrer beruflichen Entwicklung darstellen.

Die Prozesskodierung ist wertvoll, wenn sich die Forschung auf das Verständnis von Verhaltenssequenzen oder -abläufen konzentriert und dabei hilft, zu erfassen, wie sich die Teilnehmer an laufenden Aktivitäten beteiligen.

Deskriptive Kodierung

Deskriptives Kodieren, ist oft der erste Schritt in der qualitativen Analyse, wird verwendet, um das grundlegende Thema eines Datensegments zusammenzufassen. Das von Miles und Huberman (1994) beschriebene deskriptive Kodieren hilft Forschern, große Datensätze schnell zu organisieren und bietet eine Grundlage für detailliertere Kodierungsprozesse.

Prozess: Der Forscher weist jedem Datensegment kurze, beschreibende Etiketten zu, die den Inhalt zusammenfassen, ohne in die Tiefe zu gehen.

Schlüsselmerkmale:

- Liefert eine grundlegende Zusammenfassung der Daten.

- Hilft bei der Organisation großer Datensätze.

- Dient oft als Vorstufe zu einer tieferen Analyse.

Beispiel: In Interviews über die Motivation am Arbeitsplatz könnten die beschreibenden Kodes "Gehalt", "Anerkennung" oder "Karrierewachstum" lauten und die wichtigsten Themen zusammenfassen, die von den Teilnehmern diskutiert wurden.

Deskriptive Kodierung ist besonders in den frühen Phasen der Analyse nützlich, wenn Forscher einen Überblick über den Inhalt benötigen, bevor sie zu komplexeren Kodierungsprozessen übergehen.

Kodierungsmethoden in der qualitativen Forschung spielen eine wesentliche Rolle bei der Umwandlung von Interview-Rohdaten in aussagekräftige Erkenntnisse. Ob offenes Kodieren zur Erkundung neuer Themen, axiales Kodieren zur Ermittlung von Beziehungen oder thematisches Kodieren zur Analyse wiederkehrender Muster - jede Methode bietet einen einzigartigen Ansatz zum Verständnis qualitativer Daten. Wissenschaftler wie Glaser, Strauss, Corbin, Braun, Clarke, Saldaña und Miles haben diese Verfahren geprägt und helfen den Forschern, umfangreiche, unstrukturierte Daten systematisch zu strukturieren und zu interpretieren. Durch die Wahl einer geeigneten Kodierungsmethode können Forscher wertvolle Erkenntnisse aus ihren Interviews gewinnen und so zu einem breiteren Verständnis ihres Forschungsthemas beitragen.

Schlussfolgerung

Das Kodieren von Interviews in der qualitativen Forschung ist ein wichtiger Prozess, der dazu beiträgt, Rohdaten in aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln. Techniken wie die thematische Analyse, offenes Kodieren und axiales Kodieren ermöglichen es den Forschern, Muster und Beziehungen innerhalb der Daten systematisch zu untersuchen und zu interpretieren. Diese Methoden bieten einen strukturierten Ansatz für das Verständnis komplexer Daten, sei es zur Gewinnung neuer Erkenntnisse durch einen induktiven Kodierungsansatz oder zur Überprüfung bestehender Rahmenwerke mit einem deduktiven Kodierungsansatz.

Die Effizienz der Kodierung qualitativer Daten wurde durch den Einsatz digitaler Tools und Programmiersprachen erheblich gesteigert. Software wie ATLAS.ti hilft den Forschern, den Kodierungsprozess zu automatisieren und zu rationalisieren, wodurch es einfacher wird, große Datenmengen zu verarbeiten und Kode zu schreiben, der sowohl qualitative als auch quantitative Daten integriert. Ob bei der Kodierung von Interviews oder Fokusgruppen, diese Technologien bieten mehr Präzision und Geschwindigkeit, so dass Forscher wertvolle Erkenntnisse gewinnen und zuverlässige Ergebnisse produzieren können. Durch das Verständnis und die Anwendung geeigneter Kodierungstechniken können qualitative Forscher die Tiefe und Qualität ihrer Analyse erheblich verbessern.

Referenzen

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Die Anwendung der thematischen Analyse in der Psychologie. Qualitative Forschung in der Psychologie, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

- Bryman, A. (2001). Methoden der Sozialforschung. Oxford University Press.

- Charmaz, K. (2006). Aufbau einer fundierten Theorie: Ein praktischer Leitfaden für die qualitative Analyse. SAGE Publications.

- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, quantitative und gemischte Methodenansätze (3. Aufl.). SAGE Publikationen.

- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). Die Entdeckung der geerdeten Theorie: Strategien für die qualitative Forschung. Aldine.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Datenanalyse: Ein erweitertes Quellenbuch (2. Aufl.).

- Saldaña, J. (2016). Das Kodierhandbuch für qualitative Forscher (3. Aufl.). SAGE Publications.

- Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methoden zur Analyse von Gesprächen, Texten und Interaktionen (2. Aufl.).

- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Grundlagen der qualitativen Forschung: Verfahren und Techniken der Grounded Theory.